Maiguashca: cíclico y magnético

Fabiano Kueva

Quito, febrero 2021

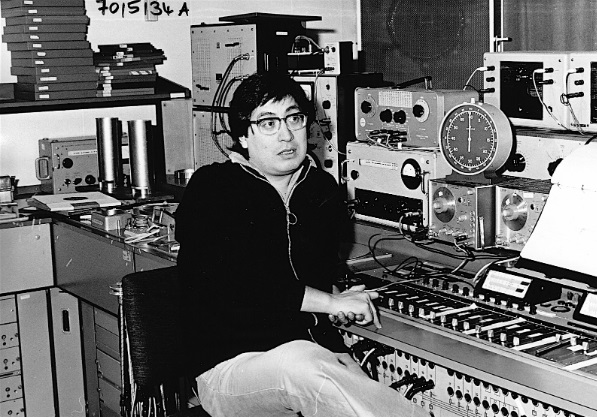

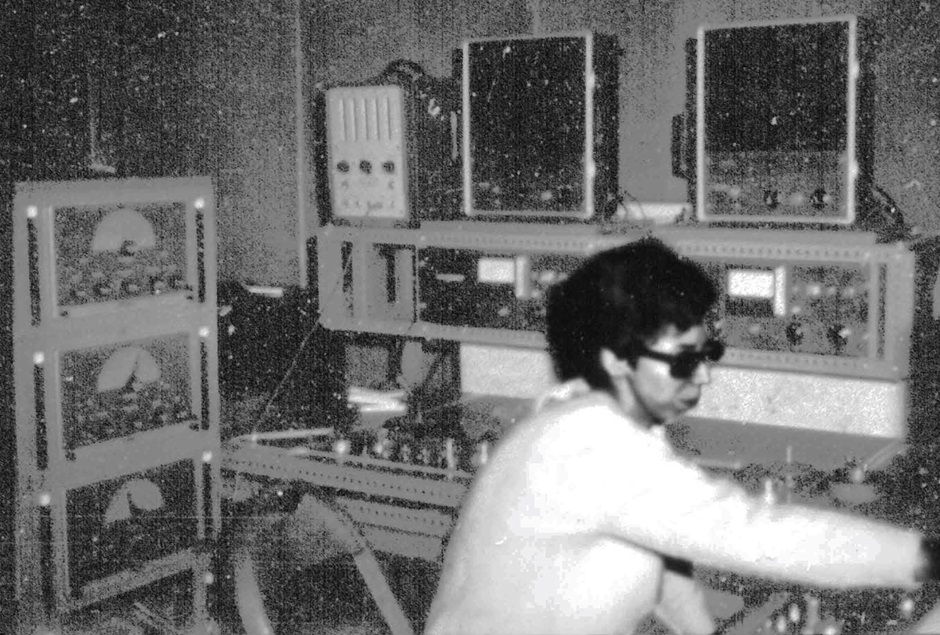

Mesías Maiguashca (Quito, 1938) es una figura referencial de la música contemporánea a nivel internacional. Formado en el Conservatorio Nacional de Quito (Ecuador), la Escuela de Música de Rochester (E.U.A.), el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella (Argentina) y los Cursos de Nueva Música de Colonia (Alemania), es parte de la primera generación de compositores latinoamericanos que basan su trabajo en una visión expandida y utilizan los medios electroacústicos, electrónicos, instrumentales y mixtos para la creación y puesta en escena de la música.

El corpus de su obra podría describirse bajo dos premisas. La primera desde una noción de ciclo, un concepto muy arraigado en los Andes y que es capaz de combinar prácticas y sentidos relacionados al cuerpo, al tiempo, a los modos, pero también a los lugares. Durante seis décadas de creación musical, Maiguashca ha delineando ejes estéticos diversos, provocando preguntas acerca de la experiencia de la escucha y generando un flujo sonoro, una oscilación permanente entre Latinoamérica y Europa. Así, el mestizaje de conceptos, técnicas y tímbricas occidentales y no occidentales, las referencias literarias o el abordaje histórico, se perciben como un gesto complejo, que deja entrever las tensiones, las memorias, el lugar del artista. Es decir los giros, las rotaciones y los quiebres al interior del ciclo.

La segunda premisa se refiere al magnetismo, a esa condición física y material que dinamiza y que atrae, metáfora posible para explicar el rol que Mesías asumió en la música contemporánea, su compromiso como maestro e interlocutor de varias generaciones de creadores y como agente cultural de procesos claves para la difusión y la inscripción de las nuevas prácticas musicales a ambas orillas del Atlántico.

Sin duda, lo cíclico y lo magnético reafirman su resonancia en el presente. Han transcurrido 45 años desde la publicación de Oeldorf 8 (1976), el LP en vinilo que dio inició a la discografía de Maiguashca, una coedición del sello holandés Nea Mousa y la Fundación Hallo de Ecuador; y hoy tenemos ante nuestros oídos la edición en LP doble en vinilo, preparada por Buh Records, con una selección de obras compuestas para cinta magnética e instrumentos: El Mundo en que vivimos (1967); Ayayayay (1971); Intensidad y altura (1979); The wings of perception (1989) Nemos Orgel (1989).

Esta cuidada edición, además de hacer disponibles obras cuya discografía, en disco compacto, se encontraba agotada hace ya varios años, propone un concepto discográfico nuevo: poner al autor, su música y sus escuchas en un diálogo contrastado y prolongado. Lo cual nos desafía a aproximarnos a Maiguahsca más allá de nuestros hábitos lineales.

Mesías Maiguashca: Música para cinta magnética (+) instrumentos (1967-1989)

Mesías Maiguashca es una figura de relevancia en el mapa de la composición contemporánea de vanguardia. Nacido en Ecuador pero radicado en Alemania, ha sido desde la década del 60 un compositor en constante ampliación de sus posibilidades, tanto en los ámbitos de la música electrónica (donde destaca como pionero), las obras mixtas, así como las piezas interdisciplinarias expandidas y la creación de instrumentos no convencionales, en donde el encuentro entre la tradición popular folklórica de su país de origen y las nuevas músicas europeas ha producido un universo de tensión, tan fascinante como sobrecogedor.

Mesías Maiguashca: Música para cinta magnética (+) instrumentos (1967-1989) presenta por primera vez una muestra de la obra esencial de Maiguashca, que abarca un período que va de 1967 a 1989. Esta es la primera de una nueva colección, una nueva serie de álbumes que busca documentar la extensa obra grabada de Maiguashca, con piezas que datan desde mediados de los 60 hasta la actualidad. Este primer lanzamiento es una buena introducción para comprender las distintas opciones estéticas desarrolladas por el artista a lo largo de su carrera. Incluye sus piezas históricas de música electrónica, como El mundo en que vivimos (1967) o Ayayayayay (1971), que son referencias tempranas de la música electrónica en América Latina, y también piezas mixtas, como Intensidad y altura (1979) para seis percusionistas y cinta magnética, The Wings of perception (1989) para un cuarteto de cuerda y cinta, y Nemos Orgel (1989) para órgano y cinta magnética.

Como ha señalado el crítico Fabiano Kueva: “Durante seis décadas de creación musical, Maiguashca ha delineando ejes estéticos diversos, provocando preguntas acerca de la experiencia de la escucha y generando un flujo sonoro, una oscilación permanente entre Latinoamérica y Europa. Así, el mestizaje de conceptos, técnicas y tímbricas occidentales y no occidentales, las referencias literarias o el abordaje histórico, se perciben como un gesto complejo, que deja entrever las tensiones, las memorias, el lugar del artista.”

Mesias Maiguashca estudió en el Conservatorio de Quito, la Eastman School of Music (Rochester, N.Y.), el Instituto di Tella (Buenos Aires) y en la Musikhochschule Köln. Ha realizado producciones en el estudio de Música de la WDR (Colonia), en el Centre Européen pour la Recherche Musicale (Metz), en el IRCAM (Paris), en el Acroe (Grenoble) y en el ZKM (Karlsruhe). En 1988 fundó con Roland Breitenfeld el K.O.Studio Freiburg, una iniciativa privada para el cultivo de música experimental. Vive desde 1996 en Freiburg.

“Mesías Maiguashca: Música para cinta magnética (+) instrumentos” se publica en doble vinilo LP, en una edición limitada de 300 copias, incluye fotos y amplia información sobre las piezas. Notas por Mesias Maiguashca y Fabiano Kueva. Arte por Martín Escalante. Proyecto realizado gracias al fondo de Ibermúsicas.

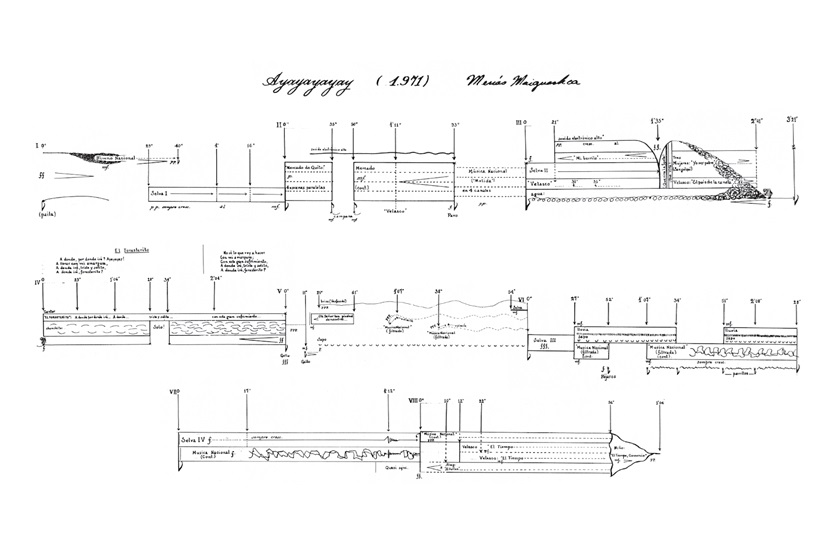

“Ayayayayay” (1971)

música concreta y electrónica, para cinta magnética.

Producción: Estudio de Música Electrónica de la WDR, Colonia.

Caligrafía de la partitura: Augusto Mosquera.

Durante el verano de 1969 visité por seis semanas el Ecuador. Grabé en cinta todo lo que vino a mi oído: sonidos y ruidos de la naturaleza (viento, ríos, lluvia, animales etc.), sonidos típicos urbanos (tráfico, mercados), eventos en que participé (conversaciones, viajes, fiestas, un bautizo, etc.) y naturalmente “música” (conciertos, emisiones radiales, grabaciones, etc.).

De regreso en Alemania y luego de tomar distancia del viaje, comencé a escuchar esas grabaciones, con la intención de estudiarlas y ordenarlas. Para mi sorpresa me encontré con un potencial doble: por una parte sonidos muy ricos, con calidades acústicas muy interesantes, bien definibles con parámetros musicales; por otra parte sonidos con una capacidad enorme de representación de objetos, situaciones y sentimientos que describen bien una manera de ser, “nuestra manera de ser”. En Ayayayayay trabajé pues con ambos aspectos. Sobre un tejido sonoro abstracto creado por la manipulación de sonidos reales aparecen de manera muy plástica imágenes de momentos característicos de la vida diaria de mucha de nuestra gente.

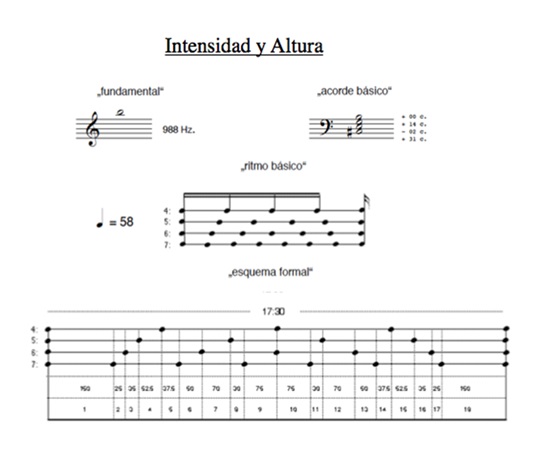

“Intensidad y Altura” (1979)

para seis percusionistas y cinta magnética

Encargo: CERM (Centre Européen pour la Recherche Musicale) Metz;

Estreno: recontres internationales de musique contemporain 1980, Metz

Grabación: Slagwerkgroep Den Haag, Donaueschingen 1984

“Quiero escribir, pero me sale espuma,

quiero decir muchísimo y me atollo.”

César Vallejo, Intensidad y Altura

Base de esta composición es la división de una unidad de tiempo en 4, 5, 6 y 7 partes iguales.

Punto de partida es la frecuencia básica de 988 Hz.;

-si divido esta frecuencia por 4, 5, 6 y 7 obtendré el acorde básico;

-la transposición de 10 octavas hacia abajo de la frecuencia básica 988 Hz. nos da la

frecuencia 0.964 Hz., la que corresponde al valor metronómico de una negra=58;

-el ritmo básico divide esta duración en 4, 5, 6 y 7 partes iguales:

-si traspongo este ritmo 10 octavas hacia abajo obtendré el esquema formal de ca.

17:30 minutos.

Así, en esta composición utilizo la proporción 4:5:6:7 en 20 octavas, la más

aguda es la “frecuencia básica”, la más grave constituye el “esquema formal”:

“El Mundo en que vivimos” (1967)

música concreta y electrónica, para cinta magnética.

Producción: Estudio de Música Electrónica de la Escuela de Música de Colonia.

El mundo en que vivimos fue compuesto para un film documental polaco como práctica pedagógica en un curso dictado por el compositor W. Kotonski (1925-2014) en los Kölner Kursen für neue Musik, de la Rheinische Musikschule en Colonia. Me interesé posteriormente en las cualidades puramente musicales de estos materiales y realicé con ellos una versión estéreo de concierto para cinta magnética, mi primer ejercicio en este género. La música mezcla sonidos electrónicos, concretos e instrumentales.

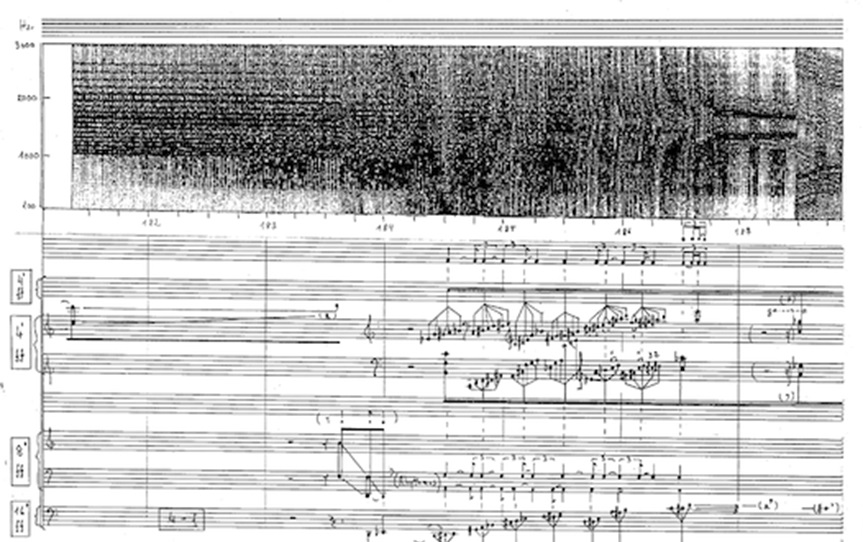

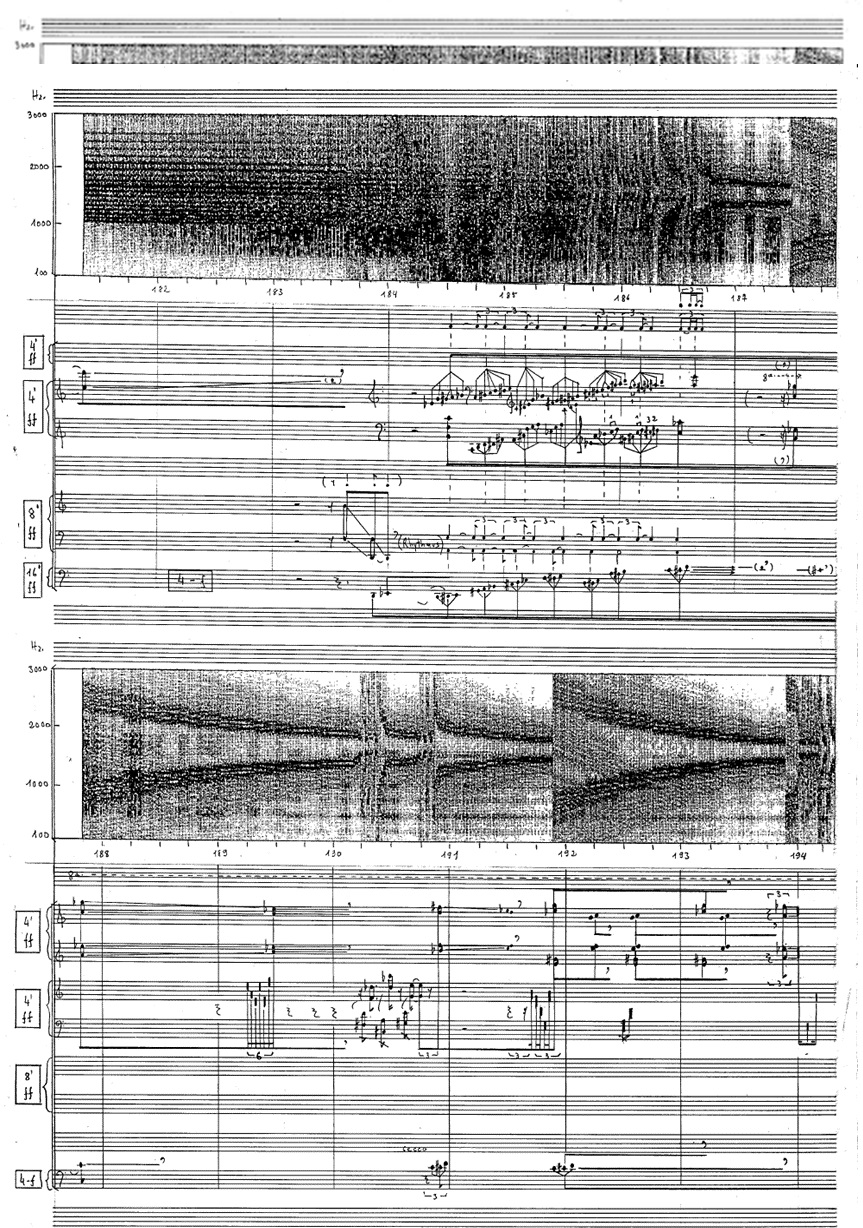

“The Wings of Perception I” (1989)

para cuarteto de cuerdas y cinta magnética;

Estreno: ZKM Multimediale 3, Karlsruhe 08.11.1993;

Grabación: Karlsruhe 1993, Cuarteto Ballestrieri.

The wings of perception I pertenece al ciclo Reading Castañeda compuesto en la década de l980. Punto de partida de este ciclo fue la creación de un “instrumento”,

el cual consta de un soporte cúbico de tubos, en el cual se pueden “colgar” objetos de metal, con hilos de nylon. Estos objetos pueden entonces ser “tocados” con percutores y arcos, para luego ser amplificados con micrófonos de contacto. Bauticé a esta construcción con el nombre de “Objeto Sonoro”. La experiencia con este “instrumento” ha sido muy fructífera: he compuesto desde entonces varias composiciones utilizándolo solo o con otros instrumentos.

Paralelamente al diseño y realización del Objeto Sonoro leí una y otra vez los cuatro primeros libros de Carlos Castañeda sobre la práctica de la brujería de los indios Yaqui, en Méjico. De esta dualidad surgieron las seis composiciones que conforman el ciclo Reading Castañeda. The wings of perception I fue concebida para cuarteto de cuerda y sonidos del “Objeto Sonoro” grabados en cinta magnética. En esta obra he tratado a los objetos sonoros como si fueran instrumentos de cuerda y al cuarteto de cuerdas como si fuera un objeto sonoro.

“Nemos Orgel”, (1989)

para órgano y cinta magnética.

Encargo: Kultusministeriums Baden-Württemberg, Alemania;

Escrita para Zsigmond Szathmáry;

Estreno: recontres internationales de musique contemporain, Metz, 1990;

Grabación: Zsigmond Szathmáry, 2000, Iglesia Sankt-Georgen, Freiburg.

Cada vez que he releído la novela Veinte mil Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne, me ha asaltado la curiosidad de saber cómo habría sonado el órgano que el Capitán Nemo toca a bordo del Nautilus y que música habría él interpretado. Con toda seguridad no la Toccata y Fuga en re menor de Bach, como sucede en el famoso film de Walt Disney. En el verano del 1989, al escuchar mi composición Übungen (1971) para cinta magnética, generada por un órgano electrónico y un sintetizador me pareció haber encontrado una pista. La mezcla de estos sonidos electrónicos con el de un órgano de iglesia crean una mezcla curiosa que bien podría sugerir el sonido del órgano del capitán Nemo en el Nautilus.

Mesias Maiguashca

Freiburg, 2021