Nunca puse un pie en Perú, sin embargo crecí escuchando su música. Tengo el recuerdo de valses y marineras sonando en casetes porque a mis padres les encantaban, y también las cantábamos en reuniones familiares, como parte del entorno musical en el que crecí.

Un poco más grande y ya estudiando y componiendo música me adentré en el mundo de los ritmos afro-peruanos. Hay tanta riqueza musical en Latinoamérica que parecieran maravillosamente interminables los ritmos que se van descubriendo, aprendiendo y expandiendo.

Hay algo que es común a todas las canciones: tienen la particularidad de llevarnos a lugares y situaciones en los que no se ha estado físicamente, pero que se sienten cercanos y posibles solo por cómo es contada y cantada. Ahí es donde la magia de Chabuca reside, visual y atemporal, donde puede hacer sentir y amar un lugar, un personaje, una sensación, una nostalgia.

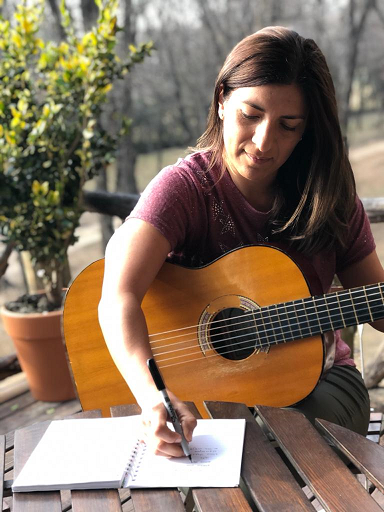

Mi canción cuenta en tiempo de vals, lo que las canciones de Chabuca significan para mí, con un poquito de nostalgia por tiempos que ya no están, pero con alegría y admiración por una mujer precursora y actual en tantas formas, que marcó una huella por donde espero seguir caminando.

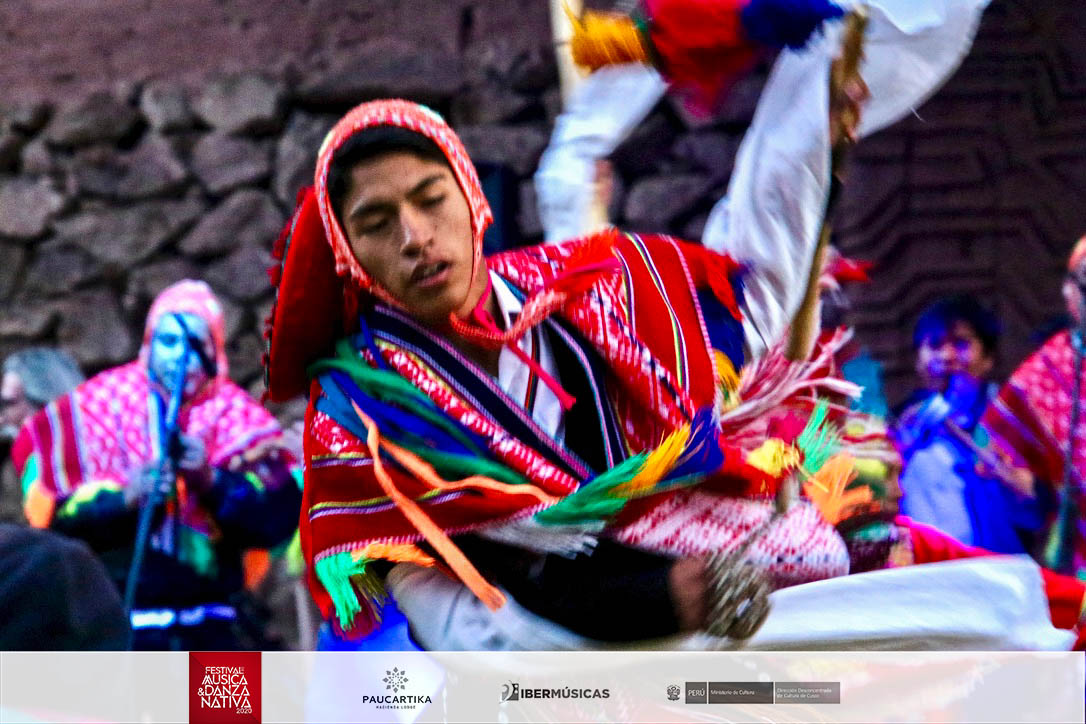

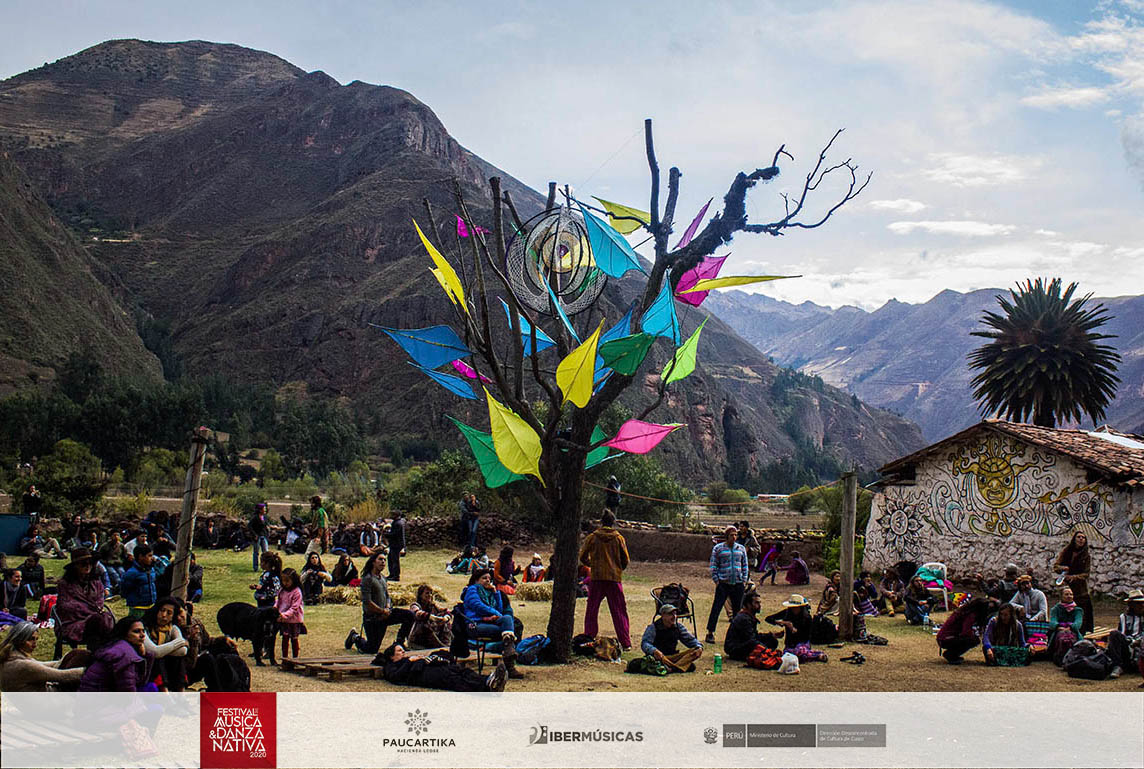

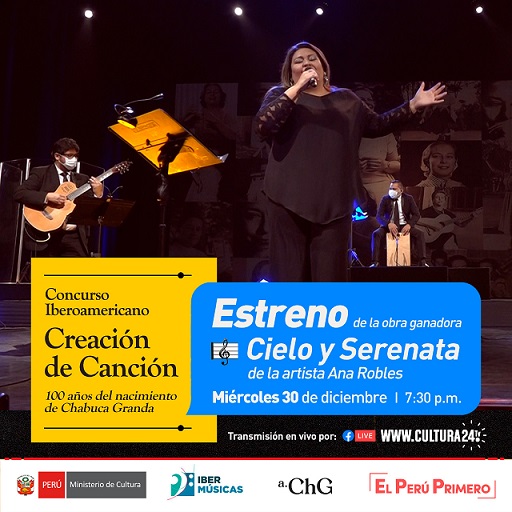

Estas palabras escritas por la compositora argentina Ana Robles acompañaron la presentación de “Cielo y serenata” para el Concurso Iberoamericano 100 años del nacimiento de Chabuca Granda impulsado por Ibermúsicas y el Ministerio de Cultura del Perú.

Tras un exhaustivo proceso de evaluación y una profunda deliberación, el jurado conformado por Claudia Cecilia del Valle Muñoz, Teresa Fuller Granda, Eddy Sánchez Sotello y Lucho González, eligió como ganadora en fallo unánime a la obra presentada bajo el seudónimo de Duendale: “Cielo y serenata” de la compositora, pianista y cantante Ana Robles.

El trabajo del jurado consistió en evaluar 357 obras presentadas a concurso. Todos sus integrantes destacaron los altísimos niveles de creación musical y poética de la gran mayoría de las obras presentadas, así como la notable calidad de los arreglos, la producción musical y el cuidado puesto en la presentación de grabaciones de alto nivel técnico.

La obra ganadora recibió un premio de USD 2500 y fue estrenada recientemente por el conjunto musical del Ballet Folclórico Nacional del Perú.

Me parece que energéticamente uno va llamando a ciertas cosas y que una cosa va alimentando a la otra. No es sólo una cuestión de tener fe. Todos esos hechos que parecen casuales no lo son. Todas esas cosas que a veces parecen azarosas son parte de una trama que se dispara a través de la intención de que algo suceda. La sola intención moviliza cosas y en así se moviliza también la energía de otras personas. Cuando uno fuerza demasiado arruina las cosas. A veces el deseo puede funcionar en forma negativa por querer simplemente cubrir una carencia. Por quedarse fijada en lo que no existe, en la falta.

Hubo un gran cambio en mi vida que fue desprenderme de una idea de algo que yo quería que sucediera en mi provincia natal, en La Rioja, y que no se daba por más que yo me esforzara, la cuestión es que no había modo de avanzar en mi desarrollo artístico profesional allí. Yo insistía empujaba, forzaba y nada sucedía.

Cambié el ángulo de hacia dónde miraba y me di cuenta de que lo que no pasaba allá en La Rioja si sucedía en Córdoba (en el centro del país). Cada vez que yo venía a tocar a Córdoba lo hacía en los mejores lugares, con los mejores músicos, compartiendo cartel con artistas extranjeros de gran renombre. Era como estar jugando en otra liga.

Así que me mudé con toda mi familia a Alta Gracia, a pocos kilómetros de la Ciudad de Córdoba y a partir de eso se fueron dando cambios y logros muy importantes. Entre ellos gané el premio de Creación de Canción de Ibermúsicas y unos años después este otro, el de homenaje a Chabuca Granda.

El proceso de creación fue así: en un cuaderno escribí del lado izquierdo unas cuantas palabras clave que yo quería que aparecieran en la canción: mujer, valiente, frescura, eco, memoria, vals, marinera, Ciudad de Reyes. Del lado derecho fui armando la letra de la canción.

Una palabra clave muy importante para mí era eco, porque el eco es algo que ya pasó, es la reverberancia de algo que queda, de algo que ya no está. Pero a la vez el eco es fiel a aquello que fue en su origen. Eso aparece mencionado en la canción con el eco de los cascos del caballo de paso peruano. La obra de Chabuca trasciende y llega tan viva hasta nuestros días porque tiene una sustancia que sigue resonando. Y por eso la gente sigue sintonizando con su obra, por la profunda humanidad que hay en ella.

Yo había contactado a Mariano Delgado porque es una de las personas que más sabe sobre música peruana en Argentina. Es uno de los sesionistas más completos que hay. Tiene muy buen gusto y es muy versátil. Él se apropió de la canción, propuso el arreglo, grabó todas las guitarras, le dijo al percusionista Mario Gusso lo que quería que sonara. Yo sólo tuve que cantar la canción que había escrito. Y el resultado final fue muy hermoso. Si vos elegís gente con buen gusto, te podés desobligar.

Este tipo de concursos y de programas como Ibermúsicas abren la posibilidad de la circulación de contenidos a un mundo mucho más vasto de lo que una puede alcanzar por la propia cuenta. Por eso me parece tan importante lo que hace Ibermúsicas no sólo con sus premios de creación sino con las ayudas a la movilidad y a las residencias artísticas. Uno puede llegar a lugares jamás soñados. Yo empecé a conocer de qué se trataban las residencias artísticas de composición gracias a Ibermúsicas. Antes no sabía ni que existían. Y mi próximo proyecto será realizar yo misma una residentica artística en el extranjero para luego crear aquí en Córdoba un espacio de residencias para artistas de Iberoamérica.

Link: https://fb.watch/2ISmcnCa5q/