Resultado de la Residencia para la Investigación comparada de la estructura y el canto de la cueca chilena y la marinera limeña, trabajo realizado por Alex Guerrero Chinga, payador, cantor e investigador de la poesía cantada, en conjunto con el Centro Social Cultural Musical Breña y con cultores de la marinera limeña.

Categoría: Catálogo de Investigación musical

-

Silenciosas ou silenciadas: mulheres no universo musical de São Tomé e Príncipe

Compartimos el trabajo de la investigadora portuguesa Magdalena Chambel, “Silenciosas o silenciadas: mujeres en el universo musical de Santo Tomé y Príncipe, mapeo, documentación y análisis de la participación de las mujeres en el universo musical de Santo Tomé y Príncipe”. En este trabajo, Magdalena Chambel da voz a las artistas: a las mujeres valientes que no pueden detenerse, superando todas las barreras que se interponen en su camino.

-

Yuly Alexandra Pinzón Casallas – Trinos y Redobles: Amor y Valentía

Presencia de las mujeres compositoras e instrumentistas en la trova y la jarana. Música tradicional del territorio Maya peninsular, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

El presente proyecto de investigación visibiliza y registra la participación y aportes de las mujeres de la península de Yucatán en los géneros musicales de la trova y la jarana, en sus roles de compositoras e instrumentistas, desde la segunda mitad del S. XX hasta la actualidad. A Través de la realización de entrevistas y su análisis, se exponen algunas conductas, actitudes y hechos que desde el punto de vista de la observadora, – optando por una postura que intenta ser descriptiva, objetiva, y decolonial, junto con todo el respeto y admiración que la cultura se merece y suscita – dificultan y limitan la visibilización, valoración y desenvolvimiento activo de las mujeres tanto en la trova como en la jarana.

Videos:

-

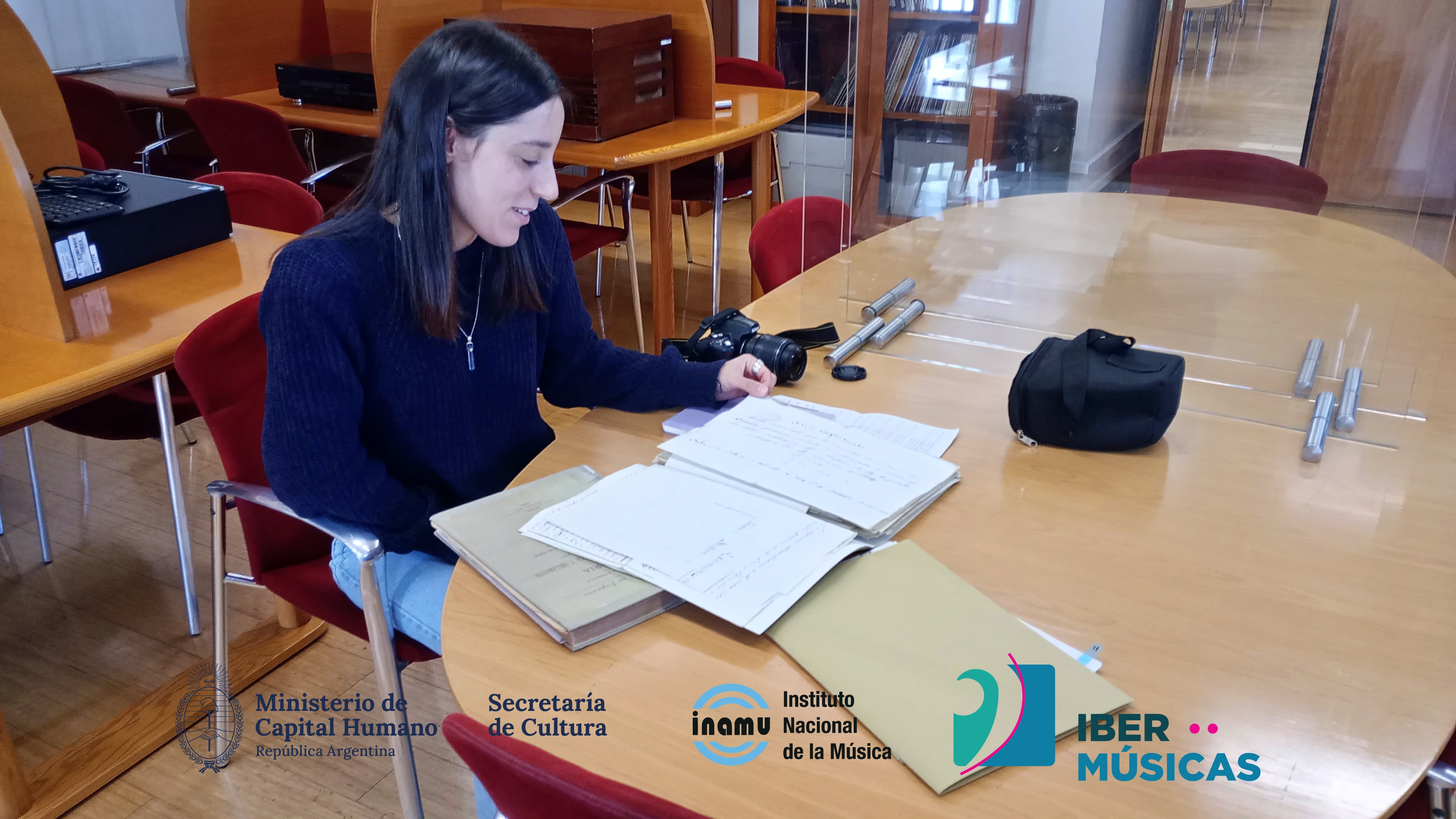

Tras las pistas del artista: la vida del compositor argentino Julián Aguirre en Madrid y el estudio de las influencias e intercambios musicales entre Argentina y España a comienzos del siglo XX”, trabajo de investigación de la Lic. Prof. Luisina Inés García (Argentina)

Julián Aguirre (1868-1924) fue un músico argentino perteneciente a la llamada Generación del 80 en la música de conciertos, cuyos miembros fueron considerados por la historiografía tradicional como iniciadores de una música culta de inspiración nacional. Una de las características de este grupo de músicos, también llamado los “primeros profesionales”, es la de haberse formado en Europa y haber regresado a la Argentina para fundar en el país sus propias instituciones de enseñanza musical. El caso de Aguirre, no obstante, difiere levemente de las trayectorias de sus contemporáneos. Aguirre creció fuera del país y regresó a sus dieciocho años a Buenos Aires para consolidar en esa ciudad su carrera profesional. Es a causa de su crianza en España que recibe su formación en el Real Conservatorio de Madrid.

Gracias al apoyo del programa Ibermúsicas, a través de su línea de “Ayuda a artistas e investigadores para residencias”, convocatoria 2024, este proyecto pudo ir más allá de las fronteras de Argentina e incorporar fuentes y materiales de consulta de España, donde se conserva parte importante de la documentación necesaria para la investigación. La iniciativa no se limitó a una búsqueda en archivos y se convirtió en una oportunidad para explorar, desde la socialización de la investigación y el intercambio con pares, la historia de la música argentina y el vínculo artístico-pedagógico entre Argentina y España a comienzos del siglo XX.

-

Compartimos la publicación de “Programas Iberoamericanos de Cooperación Cultural – Diálogo, solidaridad e incidencia para las políticas culturales en Iberoamérica

Este breve ensayo presenta una reflexión sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrentan los Programas Iberoamericanos de Cooperación Cultural, coordinados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en el marco del Espacio Cultural Iberoamericano. Estos programas constituyen una herramienta estratégica de cooperación internacional que impulsa la construcción de políticas culturales regionales y, simultáneamente, contribuye al fortalecimiento y la retroalimentación de las políticas culturales nacionales. Asimismo, el texto identifica elementos clave para comprender el funcionamiento del sistema iberoamericano de cooperación cultural en un contexto global caracterizado por crisis multinivel —transformaciones geopolíticas, profundización de desigualdades y emergencia climática— y analiza de qué manera la cooperación puede ofrecer capacidad de respuesta, acompañamiento institucional y generación de oportunidades.

-

Javiera Hunfan – La Vida y Obra de Manoel Malaquias Da Silva

Esta investigación realizada por la clarinetista chilena Javiera Hunfan, se basa en la vida y la obra inédita del compositor, clarinetista y director de banda de comienzos del siglo XX Manuel Malaquías, nacido en 1894 en Río de Janeiro, quien a pesar de haber sido olvidado o subestimado, es responsable por haber contribuido al desarrollo de la identidad cultural brasileña con más de 150 obras enmarcadas dentro del género del Choro.

-

Paloma Palau Valderrama – Cantos de Violines Caucanos

La etnomusicóloga Paloma Palau Valderrama comparte este trabajo que tiene como objetivo proporcionar un repertorio de música de Violines Caucanos para su enseñanza en el contexto de la educación básica y proyectos de educación musical para la segunda infancia. La música de violines caucanos, también conocida como “música ancestral” en la región, es una expresión sonora del pueblo negro del suroccidente colombiano, en el departamento del Cauca.

El presente libro ha sido elaborado gracias al apoyo brindado al proyecto en la convocatoria de Modalidad Virtual del Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas IBERMÚSICAS, el Ministerio da Cultura do Brasil, y la Fundação Nacional de Artes FUNARTE. La principal plataforma de divulgación del proceso de elaboración y resultado del libro la realiza el Colectivo Acciones Sonoras, mediante su Blog, Facebook, Instagram y YouTube. -

Mesias Maiguashca – Buh Records (Perú – 2021)

Maiguashca: cíclico y magnético

Fabiano Kueva

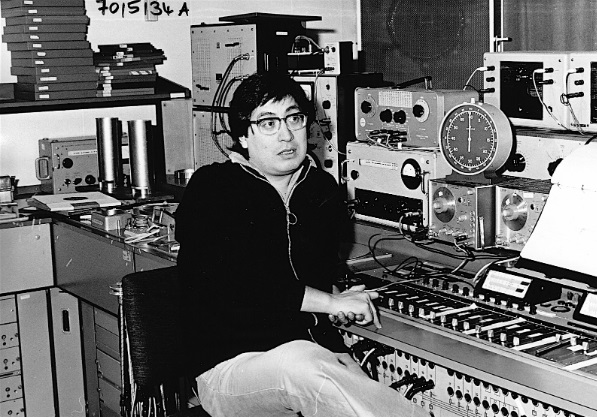

Quito, febrero 2021Mesías Maiguashca (Quito, 1938) es una figura referencial de la música contemporánea a nivel internacional. Formado en el Conservatorio Nacional de Quito (Ecuador), la Escuela de Música de Rochester (E.U.A.), el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella (Argentina) y los Cursos de Nueva Música de Colonia (Alemania), es parte de la primera generación de compositores latinoamericanos que basan su trabajo en una visión expandida y utilizan los medios electroacústicos, electrónicos, instrumentales y mixtos para la creación y puesta en escena de la música.

El corpus de su obra podría describirse bajo dos premisas. La primera desde una noción de ciclo, un concepto muy arraigado en los Andes y que es capaz de combinar prácticas y sentidos relacionados al cuerpo, al tiempo, a los modos, pero también a los lugares. Durante seis décadas de creación musical, Maiguashca ha delineando ejes estéticos diversos, provocando preguntas acerca de la experiencia de la escucha y generando un flujo sonoro, una oscilación permanente entre Latinoamérica y Europa. Así, el mestizaje de conceptos, técnicas y tímbricas occidentales y no occidentales, las referencias literarias o el abordaje histórico, se perciben como un gesto complejo, que deja entrever las tensiones, las memorias, el lugar del artista. Es decir los giros, las rotaciones y los quiebres al interior del ciclo.

La segunda premisa se refiere al magnetismo, a esa condición física y material que dinamiza y que atrae, metáfora posible para explicar el rol que Mesías asumió en la música contemporánea, su compromiso como maestro e interlocutor de varias generaciones de creadores y como agente cultural de procesos claves para la difusión y la inscripción de las nuevas prácticas musicales a ambas orillas del Atlántico.

Sin duda, lo cíclico y lo magnético reafirman su resonancia en el presente. Han transcurrido 45 años desde la publicación de Oeldorf 8 (1976), el LP en vinilo que dio inició a la discografía de Maiguashca, una coedición del sello holandés Nea Mousa y la Fundación Hallo de Ecuador; y hoy tenemos ante nuestros oídos la edición en LP doble en vinilo, preparada por Buh Records, con una selección de obras compuestas para cinta magnética e instrumentos: El Mundo en que vivimos (1967); Ayayayay (1971); Intensidad y altura (1979); The wings of perception (1989) Nemos Orgel (1989).

Esta cuidada edición, además de hacer disponibles obras cuya discografía, en disco compacto, se encontraba agotada hace ya varios años, propone un concepto discográfico nuevo: poner al autor, su música y sus escuchas en un diálogo contrastado y prolongado. Lo cual nos desafía a aproximarnos a Maiguahsca más allá de nuestros hábitos lineales.

Mesías Maiguashca: Música para cinta magnética (+) instrumentos (1967-1989)

Mesías Maiguashca es una figura de relevancia en el mapa de la composición contemporánea de vanguardia. Nacido en Ecuador pero radicado en Alemania, ha sido desde la década del 60 un compositor en constante ampliación de sus posibilidades, tanto en los ámbitos de la música electrónica (donde destaca como pionero), las obras mixtas, así como las piezas interdisciplinarias expandidas y la creación de instrumentos no convencionales, en donde el encuentro entre la tradición popular folklórica de su país de origen y las nuevas músicas europeas ha producido un universo de tensión, tan fascinante como sobrecogedor.

Mesías Maiguashca: Música para cinta magnética (+) instrumentos (1967-1989) presenta por primera vez una muestra de la obra esencial de Maiguashca, que abarca un período que va de 1967 a 1989. Esta es la primera de una nueva colección, una nueva serie de álbumes que busca documentar la extensa obra grabada de Maiguashca, con piezas que datan desde mediados de los 60 hasta la actualidad. Este primer lanzamiento es una buena introducción para comprender las distintas opciones estéticas desarrolladas por el artista a lo largo de su carrera. Incluye sus piezas históricas de música electrónica, como El mundo en que vivimos (1967) o Ayayayayay (1971), que son referencias tempranas de la música electrónica en América Latina, y también piezas mixtas, como Intensidad y altura (1979) para seis percusionistas y cinta magnética, The Wings of perception (1989) para un cuarteto de cuerda y cinta, y Nemos Orgel (1989) para órgano y cinta magnética.

Como ha señalado el crítico Fabiano Kueva: “Durante seis décadas de creación musical, Maiguashca ha delineando ejes estéticos diversos, provocando preguntas acerca de la experiencia de la escucha y generando un flujo sonoro, una oscilación permanente entre Latinoamérica y Europa. Así, el mestizaje de conceptos, técnicas y tímbricas occidentales y no occidentales, las referencias literarias o el abordaje histórico, se perciben como un gesto complejo, que deja entrever las tensiones, las memorias, el lugar del artista.”

Mesias Maiguashca estudió en el Conservatorio de Quito, la Eastman School of Music (Rochester, N.Y.), el Instituto di Tella (Buenos Aires) y en la Musikhochschule Köln. Ha realizado producciones en el estudio de Música de la WDR (Colonia), en el Centre Européen pour la Recherche Musicale (Metz), en el IRCAM (Paris), en el Acroe (Grenoble) y en el ZKM (Karlsruhe). En 1988 fundó con Roland Breitenfeld el K.O.Studio Freiburg, una iniciativa privada para el cultivo de música experimental. Vive desde 1996 en Freiburg.

“Mesías Maiguashca: Música para cinta magnética (+) instrumentos” se publica en doble vinilo LP, en una edición limitada de 300 copias, incluye fotos y amplia información sobre las piezas. Notas por Mesias Maiguashca y Fabiano Kueva. Arte por Martín Escalante. Proyecto realizado gracias al fondo de Ibermúsicas.

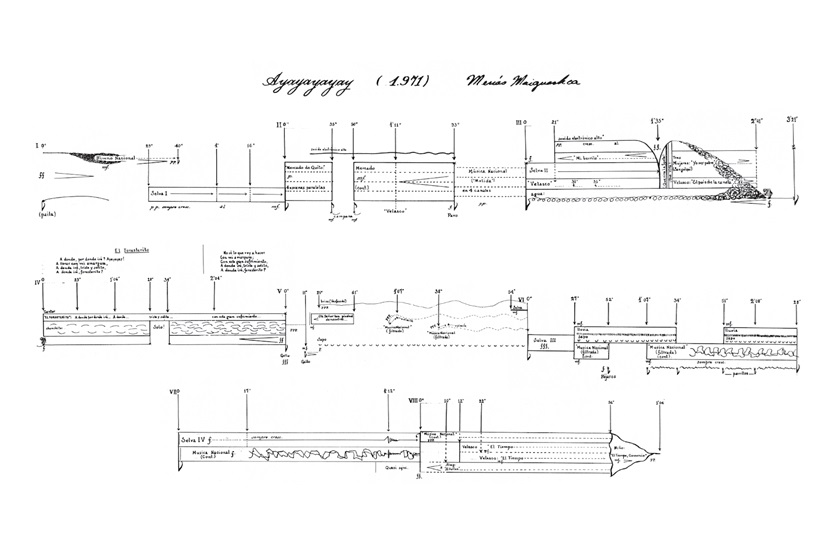

“Ayayayayay” (1971)

música concreta y electrónica, para cinta magnética.Producción: Estudio de Música Electrónica de la WDR, Colonia.

Caligrafía de la partitura: Augusto Mosquera.Durante el verano de 1969 visité por seis semanas el Ecuador. Grabé en cinta todo lo que vino a mi oído: sonidos y ruidos de la naturaleza (viento, ríos, lluvia, animales etc.), sonidos típicos urbanos (tráfico, mercados), eventos en que participé (conversaciones, viajes, fiestas, un bautizo, etc.) y naturalmente “música” (conciertos, emisiones radiales, grabaciones, etc.).

De regreso en Alemania y luego de tomar distancia del viaje, comencé a escuchar esas grabaciones, con la intención de estudiarlas y ordenarlas. Para mi sorpresa me encontré con un potencial doble: por una parte sonidos muy ricos, con calidades acústicas muy interesantes, bien definibles con parámetros musicales; por otra parte sonidos con una capacidad enorme de representación de objetos, situaciones y sentimientos que describen bien una manera de ser, “nuestra manera de ser”. En Ayayayayay trabajé pues con ambos aspectos. Sobre un tejido sonoro abstracto creado por la manipulación de sonidos reales aparecen de manera muy plástica imágenes de momentos característicos de la vida diaria de mucha de nuestra gente.

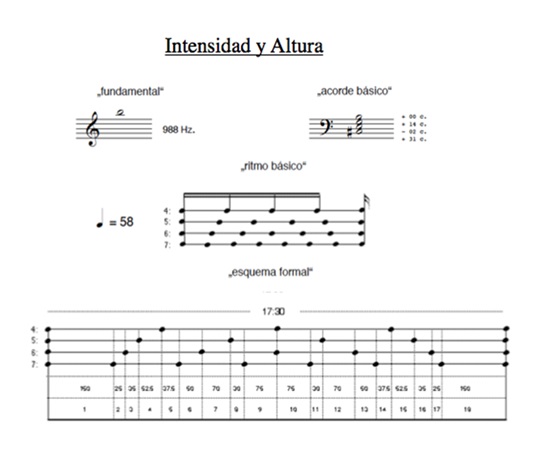

“Intensidad y Altura” (1979)

para seis percusionistas y cinta magnética

Encargo: CERM (Centre Européen pour la Recherche Musicale) Metz;

Estreno: recontres internationales de musique contemporain 1980, Metz

Grabación: Slagwerkgroep Den Haag, Donaueschingen 1984“Quiero escribir, pero me sale espuma,

quiero decir muchísimo y me atollo.”

César Vallejo, Intensidad y AlturaBase de esta composición es la división de una unidad de tiempo en 4, 5, 6 y 7 partes iguales.

Punto de partida es la frecuencia básica de 988 Hz.;

-si divido esta frecuencia por 4, 5, 6 y 7 obtendré el acorde básico;

-la transposición de 10 octavas hacia abajo de la frecuencia básica 988 Hz. nos da la

frecuencia 0.964 Hz., la que corresponde al valor metronómico de una negra=58;

-el ritmo básico divide esta duración en 4, 5, 6 y 7 partes iguales:

-si traspongo este ritmo 10 octavas hacia abajo obtendré el esquema formal de ca.

17:30 minutos.Así, en esta composición utilizo la proporción 4:5:6:7 en 20 octavas, la más

aguda es la “frecuencia básica”, la más grave constituye el “esquema formal”:

“El Mundo en que vivimos” (1967)

música concreta y electrónica, para cinta magnética.

Producción: Estudio de Música Electrónica de la Escuela de Música de Colonia.El mundo en que vivimos fue compuesto para un film documental polaco como práctica pedagógica en un curso dictado por el compositor W. Kotonski (1925-2014) en los Kölner Kursen für neue Musik, de la Rheinische Musikschule en Colonia. Me interesé posteriormente en las cualidades puramente musicales de estos materiales y realicé con ellos una versión estéreo de concierto para cinta magnética, mi primer ejercicio en este género. La música mezcla sonidos electrónicos, concretos e instrumentales.

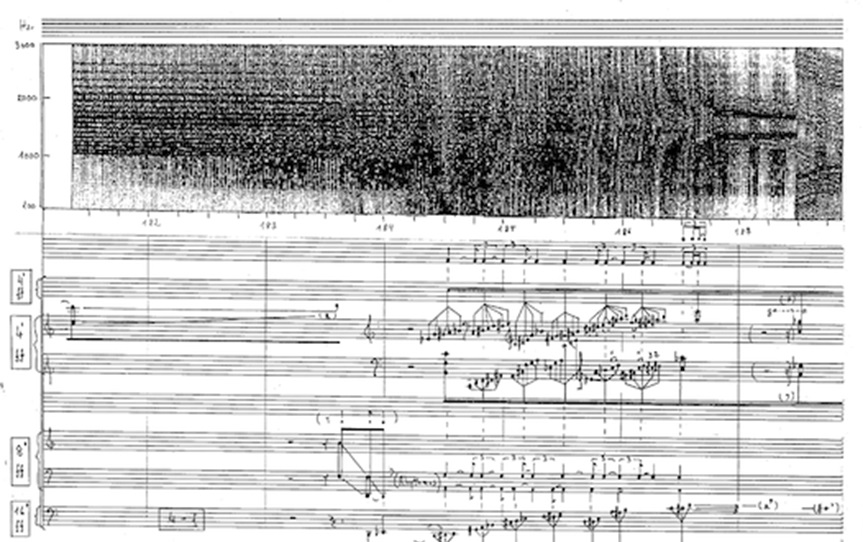

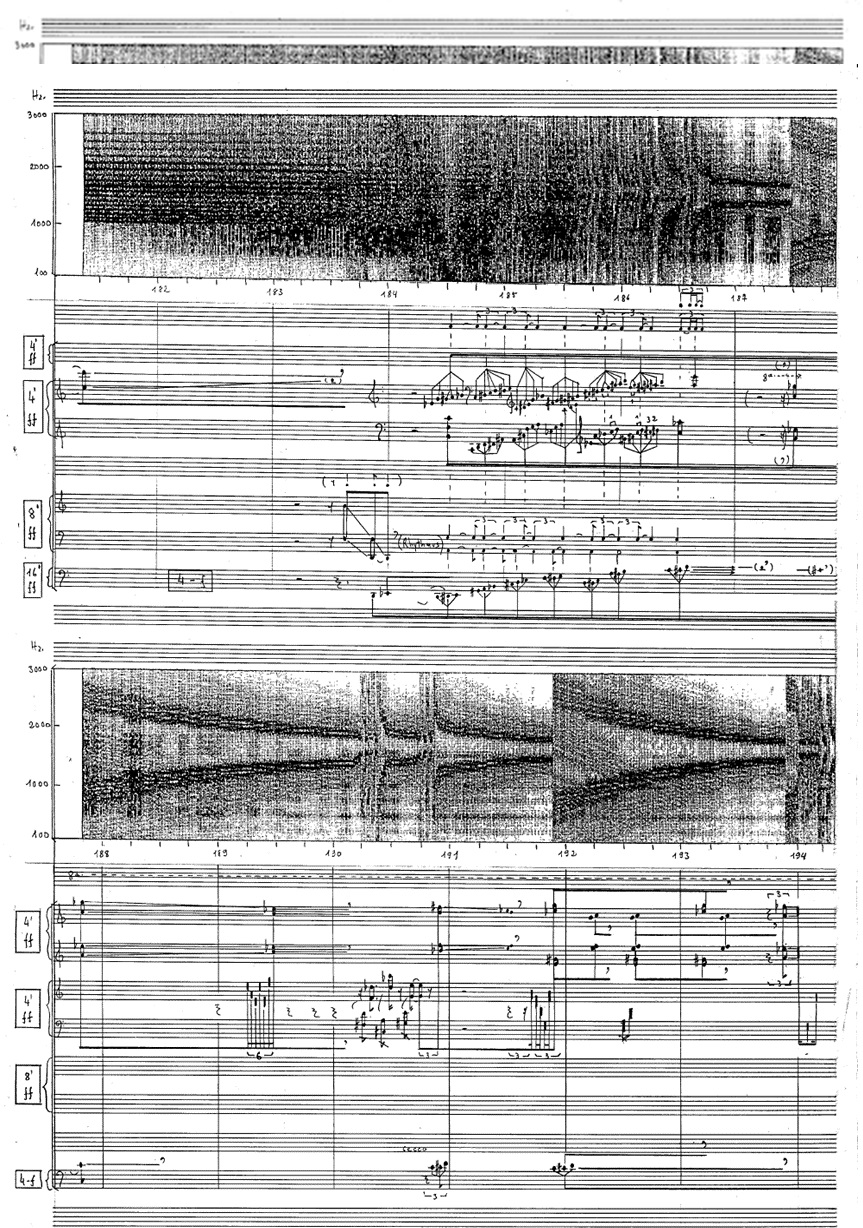

“The Wings of Perception I” (1989)

para cuarteto de cuerdas y cinta magnética;

Estreno: ZKM Multimediale 3, Karlsruhe 08.11.1993;

Grabación: Karlsruhe 1993, Cuarteto Ballestrieri.The wings of perception I pertenece al ciclo Reading Castañeda compuesto en la década de l980. Punto de partida de este ciclo fue la creación de un “instrumento”,

el cual consta de un soporte cúbico de tubos, en el cual se pueden “colgar” objetos de metal, con hilos de nylon. Estos objetos pueden entonces ser “tocados” con percutores y arcos, para luego ser amplificados con micrófonos de contacto. Bauticé a esta construcción con el nombre de “Objeto Sonoro”. La experiencia con este “instrumento” ha sido muy fructífera: he compuesto desde entonces varias composiciones utilizándolo solo o con otros instrumentos.Paralelamente al diseño y realización del Objeto Sonoro leí una y otra vez los cuatro primeros libros de Carlos Castañeda sobre la práctica de la brujería de los indios Yaqui, en Méjico. De esta dualidad surgieron las seis composiciones que conforman el ciclo Reading Castañeda. The wings of perception I fue concebida para cuarteto de cuerda y sonidos del “Objeto Sonoro” grabados en cinta magnética. En esta obra he tratado a los objetos sonoros como si fueran instrumentos de cuerda y al cuarteto de cuerdas como si fuera un objeto sonoro.

“Nemos Orgel”, (1989)

para órgano y cinta magnética.

Encargo: Kultusministeriums Baden-Württemberg, Alemania;

Escrita para Zsigmond Szathmáry;

Estreno: recontres internationales de musique contemporain, Metz, 1990;

Grabación: Zsigmond Szathmáry, 2000, Iglesia Sankt-Georgen, Freiburg.Cada vez que he releído la novela Veinte mil Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne, me ha asaltado la curiosidad de saber cómo habría sonado el órgano que el Capitán Nemo toca a bordo del Nautilus y que música habría él interpretado. Con toda seguridad no la Toccata y Fuga en re menor de Bach, como sucede en el famoso film de Walt Disney. En el verano del 1989, al escuchar mi composición Übungen (1971) para cinta magnética, generada por un órgano electrónico y un sintetizador me pareció haber encontrado una pista. La mezcla de estos sonidos electrónicos con el de un órgano de iglesia crean una mezcla curiosa que bien podría sugerir el sonido del órgano del capitán Nemo en el Nautilus.

Mesias Maiguashca

Freiburg, 2021 -

Jaqueline Nova – Buh Records (Perú – 2022)

Creación de la Tierra – Ecos palpitantes de Jacqueline Nova

Por Ana María Romano G. – Bogotá, 2022Jacqueline Nova Sondag (Gante, Bélgica, 1935 – Bogotá, Colombia, 1975) tuvo una breve y muy intensa carrera cuyo legado seguimos revisando y redescubriendo, muestra de ello es esta publicación que hoy presentamos con grabaciones históricas de obras compuestas en la década 1964-1974.

Para 1972 el Instituto Torcuato Di Tella, donde Nova había estudiado y desarrollado casi toda su producción electrónica, ya había cerrado y fueron el Estudio de Fonología (de la Facultad de Arquitectura, Universidad de Buenos Aires) y el CICMAT (Centro de Investigaciones en Comunicación Masiva, Arte y Tecnología) los lugares que vinieron a cubrir la ausencia del extinto Laboratorio de Música Electrónica del CLAEM (Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales) del Di Tella. Ese año, gracias a una beca Guggenheim, Nova regresó a Buenos Aires para trabajar en el Estudio de Fonología y desarrollar un proyecto investigativo sobre las transformaciones de la voz a través de procesos electrónicos, allí surge Creación de la tierra.

La obra la compuso trabajando únicamente con material vocal de cantos de la creación de la tierra de la etnia U’wa (Boyacá, Colombia). Desde que era estudiante universitaria, Nova se preguntó por la relación de su sociedad con los grupos indígenas, si bien era consciente que ella no era indígena y que estaba “fuera” de esas comunidades, en esta obra de carácter ritual, según sus propias palabras, la voz y la palabra U’wa se entretejen sin exotismos. La voz del indígena se transforma permanentemente y por momentos la fuente sonora es irreconocible, esto con el propósito de hacer ininteligibles (o poco inteligibles) las palabras. Así, la voz de una comunidad a la que no pertenece y las palabras de una lengua que no es la propia cobran un gran valor desde lo simbólico si pensamos que son amplificadas dentro de un contexto que las ha marginado durante siglos. Nova reclama el derecho a la coexistencia como pares y a la necesidad de existir sin exclusiones.

A lo largo de la creación artística de Nova encontramos gran fascinación por la voz humana, los medios electrónicos y las combinaciones instrumentales mixtas, es decir aquellas en las que lo instrumental acústico se entrelaza con medios electrónicos. La obra Omaggio a Catullus cuenta con estos tres componentes. El trabajo vocal lo abordó sobre texto en latín del poeta Catulo y, una vez más, le interesó que el texto fuera comprensible por momentos cortos manteniendo la idea de no hacerlo inteligible a través de cambios bruscos o lentos, dilatación o contracción y otros procedimientos que desarman las palabras. En la partitura inicial, de 1972, el componente electrónico contemplaba la participación de transformación sonora en tiempo real, sin embargo la revisó en 1974 y en los ajustes descartó los procesos de electrónica en tiempo real, muy seguramente por dificultades logísticas dado que el estreno estaba previsto para febrero de 1975 y para ese momento se encontraba muy enferma. Estas modificaciones a la partitura original y la petición enfática de voces hablantes explican que la interpretación en vivo estuviera a cargo de una compañía de teatro y no de un coro. El texto de Catulo le imprime a la obra un carácter testimonial, casi autobiográfico, dejando asomar sin velo la desesperación y la desilusión por diferentes situaciones personales.

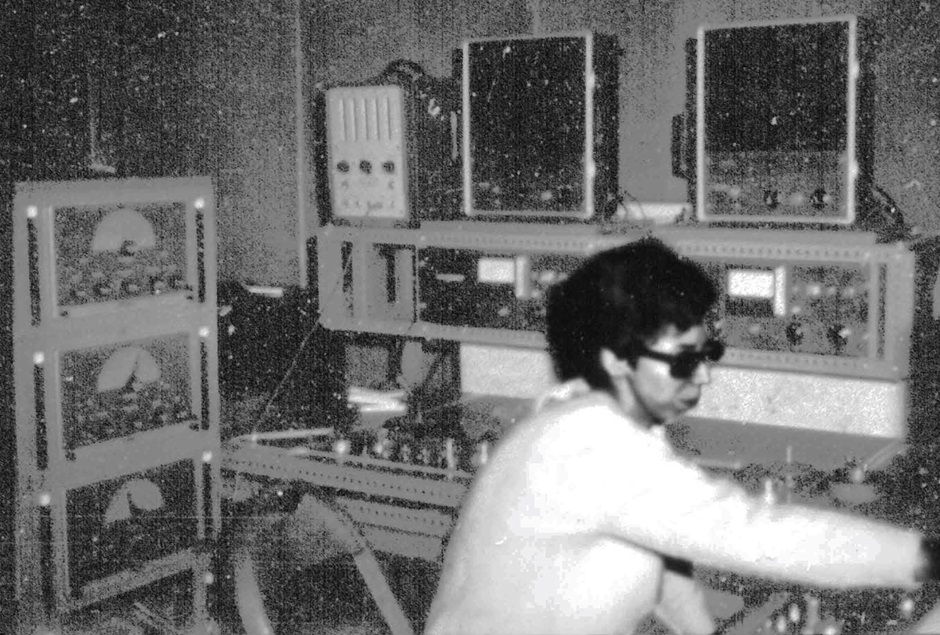

La primera vez que Nova vivió en Buenos Aires fue entre 1967-1968, como becaria del CLAEM. Allí descubrió un medio musical abierto a la conversación y al debate. Su espíritu curioso le permitió explorar de manera autodidacta el medio electroacústico desde muy temprano en Bogotá: por un lado, en los estudios de la emisora HJCK hacía grabaciones y luego las modificaba con los equipos de la radio; por otro lado, en casa contaba con dos grabadoras de carrete abierto con las que también experimentaba. Es importante aclarar que ella no descubrió la electroacústica en Argentina, no obstante como estudiante del CLAEM tuvo la oportunidad de trabajar en el Laboratorio de Música Electrónica en circunstancias que no había conocido en Colombia ya que contó con un espacio adecuado exclusivamente para la composición electroacústica, hecho que le permitió alcanzar su alto nivel de refinamiento técnico que, al ponerlo en diálogo con sus búsquedas compositivas, la ubican como una de las figuras referentes en la música electroacústica colombiana y latinoamericana. En este contexto compuso Oposición-Fusión (1968), la primera de las tres obras electroacústicas para soporte fijo de su catálogo, antaño designadas “para cinta”. En esta obra la elaboración tímbrica está ligada al comportamiento espectral de los materiales generados con los osciladores y las tomas microfónicas que se articulan buscando conectarse o separarse de acuerdo a las texturas, las densidades o la espacialidad.

Diez años antes, en 1958, Nova llegaba a Bogotá, luego de vivir en Bucaramanga, ciudad de la familia paterna. Se instaló en la capital para estudiar para pianista en el Conservatorio Nacional de Música, sin embargo, en 1963 se concentró en la carrera de composición. A ese periodo inicial de su formación pertenece Transiciones (1964-1965), una obra en la que asoman tímidamente indagaciones sonoras que al paso del tiempo se revelarán sin reservas. Como las exploraciones tímbricas interviniendo el arpa del piano o las resonancias a través de diferentes usos del pedal. Las temporalidades que le permiten al sonido desarrollarse para habitar y transformar el espacio al mismo tiempo que brotan estructuras rítmicas muy precisas.

O la participación de elementos aleatorios que anuncian la inestabilidad como disposición esencial para la creación.

Nova fue la primera compositora que obtuvo un diploma en el Conservatorio, esto no quiere decir que antes no haya habido compositoras en la actividad musical colombiana. Al termino de sus estudios, en 1967, ganó la beca para estudiar en el CLAEM, a partir de ese momento son muy pocas las obras en las que no involucra los medios electrónicos, para ella los recursos electroacústicos debían ser integrados al universo sonoro de la creación contemporánea sin misterios, como un material musical más que puede dialogar orgánicamente con los instrumentos acústicos. Otra de sus obras “Ditellianas” es Resonancias 1 (1968, revisada al año siguiente en Bogotá). Acá el piano se entreteje con sonidos electrónicos y se construye sobre 7 estructuras con indicaciones de carácter tímbrico, ante todo, dejando en cada intérprete las decisiones sobre cómo armar la obra, teniendo como indicación temporal solo la duración general de la obra. Una vez más abre las puertas del azar para alimentar la imaginación.

En esa misma línea de organizar desde la aleatoriedad va Asimetrías, compuesta en su primer año del CLAEM. La obra se plantea sobre 7 estructuras que a su vez contienen grupos que dan paso a diferentes posibilidades combinatorias, en esta obra, como en las que involucra la aleatoriedad, los componentes fijos suelen ser los parámetros de altura e intensidad para que quien interpreta o dirige tome decisiones sobre los otros elementos y termine de componer la obra. Su cercanía con el azar es un guiño a la sorpresa, a lo desconocido, a la curiosidad.

Al repasar la vida de Nova hoy podríamos ubicarla también como artista sonora o interdisciplinar, a lo largo de su carrera participó en obras de teatro, instalaciones y esculturas sonoras, un oratorio y una película de cine. De otra parte, varias de sus obras “de concierto” cuentan con la intervención de medios audiovisuales o escénicos.

Para esta publicación decidimos incluir la sonoridad de la música que compuso para la película Camilo el cura guerrillero, de Francisco Norden, dado que nos acerca a la faceta de Nova relacionada con el contexto social e ideológico latinoamericano del momento, ella se conectó con la figura de Camilo Torres como personaje representativo de los discursos revolucionarios activos en América Latina en las décadas del 60 y 70. El registro de la banda sonora es monofónico y contrasta con las búsquedas de lo espacial que aparecieron desde muy temprano en Nova (incluso en obras acústicas), por ello la propuesta acá presente no modifica tímbrica ni espacialmente los materiales, solo interviene algunos volúmenes en las superposiciones de los fragmentos pertenecientes a diferentes escenas del documental.

Nova vivió en un medio hostil al cambio, al debate y la discusión, hostil a su ser mujer autónoma y lesbiana. Emprendió hazañas que hoy la hacen pionera, sin habérselo propuesto, solo como resultado del compromiso, la entrega y la pasión de una creadora con su sociedad. Jacqueline Nova murió en Bogotá, de cáncer de huesos. Su trágica y temprana muerte no solo truncó una carrera en plena fuerza creativa, sino que afectó de manera directa el desarrollo de la música electroacústica en el país: tras su muerte hubo un gran silencio -cercano a los 15 años- en la creación musical con medios electrónicos. Nova retó a un medio conservador y sobrevivió en soledad. En una práctica asociada por prejuicio como de realización masculina, fue una mujer la que afianzó el uso de las tecnologías en la música colombiana. Apuestas arriesgadas que tristemente le representaron un alto costo: Nova fue relegada en su momento, pero sus ruidos lograron sacudir y cuestionar las zonas de confort del medio musical colombiano.

El maravilloso mundo de las máquinas

Por Jaqueline Nova

Publicado originalmente en Revista Nova, N°4, Bogotá, Julio-Setiembre de 1966Amplificadores, filtros, grabadoras, micrófonos, cables de audiofrecuencias, acoplamiento universal, acoplamiento de reducción, poleas, inputs, outputs, transformadores, osciladores, parlantes, controles, volumen; elementos ajustados a una tensión determinada; movimientos ordenados sucesivamente; rozamientos; luces que se encienden; fuerzas que actúan; engranajes en movimiento; vibraciones. Nos encontramos aquí al nivel de la experiencia.

Esta acción predeterminada nos permite entrar en contacto con lo exterior; con un mundo “estático” (sin menospreciar el término estático).

En el momento de “recibir” esa impresión, el mundo estático cobra movimiento; se hace directamente partícipe de nuevas vibraciones; de… “algo desconocido”. Las oscilaciones del péndulo aún no han recorrido 50 años.

Ese mundo estático, aún no ha captado los parámetros de las obras de Alban Berg. Wozzeck detesta la palabra “langsam”; los demás, la adoran y la seguirán fielmente hasta que “las máquinas dejen de funcionar”. El movimiento retrógrado será siempre su lema; frente al mundo de los valores siempre quedará rezagado.

Esa forma, ya existente no da a conocer al hombre que se prepara para un viaje interplanetario; al individuo que espera dentro de su cápsula espacial el: 4-3-2-1- cero!!… Más claramente, al “individuo que vive en el tiempo”.

Hoy “vivimos”, dentro de un ambiente de tensión; de velocidad; de lo no despacio, LA NEGACIÓN DE LO LENTO – DE LO INMÓVIL.

Ese mundo inerte, no quiere oír el sonido producido por el funcionamiento de una mezcladora de concreto; de una máquina trituradora; de un taladro; del pasar de un Diesel. Las grúas son simples ensamblajes de hierro y nada más; ¿el cruce potente de un jet a través del espacio es entonces un azar?

Si entramos a la cámara donde se encuentra un reactor nuclear, existe una idea de encierro; esa idea, siendo parecida a la que tenemos dentro de un ascensor sin movimiento, nos impresiona; pero por las máquinas en funcionamiento dentro de la cámara.

Absolutamente todos los seres humanos hoy, están utilizando una x máquina; a diario. Pero no quieren observarla; o sienten pavor al detenerse ante una. ¿Por qué? Porque… “hasta que despertamos después de muertos, vemos que en realidad jamás hemos vivido!” dice H. Ibsen. ¿Por qué, pregunto ahora: al compositor de hoy, estando rodeado por máquinas, se le mira curiosamente cuando se dispone a trabajar con algún objeto sonoro o un generador de alta frecuencia?

La tierra está íntegramente sumergida dentro de un campo magnético análogo a aquel que daría un listón imantado tendido sobre su eje de rotación. Dentro de ese campo magnético se encuentra, el mundo de las máquinas, el mundo del compositor, del artista que se sitúa concretamente en el momento actual. Fuera de ese campo, se encuentra el pusilánime; el que no se decide a participar en nuestra lucha.

Esa repulsión del mundo inerte, hacia los objetos y las máquinas que nos rodean, es una fijación sobre el pasado, como medio de protección; es miedo al presente. Aún más, ese mundo quiere tratar de olvidar que vive —si es que vive— en la segunda mitad del siglo XX; pero, lo que el consciente olvida, el inconsciente lo saca a flote.

Todo esto, obliga al pensamiento a detenerse en la fantástica potencia productora de un mundo diferente: “el maravilloso mundo de las máquinas”.

-

Compartimos Bitácora de Resonancias – Jornadas de nueva música de Eduardo Spinelli y Micaela Van Muylem (comp.), editado en Córdoba, Argentina por Suono Mobile editora

En 2022, la compositora colombiana Michele Abondano y Suono Mobile Argentina obtuvieron el “Premio de composición y estreno de obra” de Ibermúsicas, con la obra Estudio tímbrico de lo efímero y volátil, y el proyecto resonancias, que comprendía el estreno de dicha obra en concierto junto a obras de compositores cordobeses y la realización de diferentes actividades, en una semana dedicada a la nueva música. La presente bitácora es un resumen de las jornadas, incluyendo el texto de la clase magistral dictada por Michele Abondano dentro de la cátedra de Instrumentación I del Prof. Juan Carlos Tolosa y la partitura de la obra estrenada.

Michele Abondano es compositora, investigadora e intérprete experimental. Su trabajo creativo se ha desarrollado en las áreas de la música acústica, la música electroacústica, la electrónica en vivo y los procesos colaborativos con danza. Su principal interés compositivo es el timbre, especialmente su condición multidimensional y dinámica. Recibió el título de doctorado en composición, PhD, de la Universidad de Leeds en donde realizó su investigación gracias a la AHC Doctoral Research Scholarship.

Suono Mobile Argentina nace en Córdoba, Argentina en 2005 y pertenece a Suono Mobile – Iniciativa para Nueva Música (Alemania). Suono Mobile Argentina está integrado por intérpretes y compositores cuyos roles se entrelazan para que todes participen de modos flexibles en el proceso artístico. Así, se producen obras desde y para el colectivo y se exceden los instrumentos tradicionales a través de la incorporación de nuevos medios e instrumentos ad hoc. Además, se trabaja con el repertorio contemporáneo de cámara y con otras compositoras y otros compositores del medio local, generando de esta forma obras que interpelan la actualidad de Córdoba en particular y Argentina en general.

La producción del colectivo se enfoca en las potencialidades y perspectivas de la música desde el serialismo. Se trata de asumir esa cesura histórica, y los múltiples modos de tramitar el salto cualitativo que se produce en la tradición de la música de concierto: desde el trabajo con el sonido y la autonomía de la música hasta la condición postconceptual que problematiza la historicidad de la música, las fronteras con las otras artes y la relación con la praxis vital, asuntos ineludibles en la producción de los últimos veinte años.

Este trabajo, junto a otros de similares características pueden encontrarse en el Catálogo de Investigación Musical de Ibermúsicas para su libre descarga y utilización por todos aquellos interesados.